人工衛星データ解析によるジオスペース環境及び太陽大気の研究

人工衛星データ解析によるジオスペース環境及び太陽大気の研究

惑星間空間は,太陽から吹き出す希薄な超音速プラズマ流(太陽風)によって満たされています.一方,地球などの惑星は固有の磁場を持っていますが,その固有磁場と太陽風が相互作用を行う結果,磁気圏と呼ばれる構造が形成されます.この地球周辺の宇宙空間のことをジオスペースとよびます。磁気圏は太陽風から質量やエネルギーを取り込み,それを蓄積して解放する変化を繰り返し行っています.サブストームと呼ばれるその爆発現象と関連し,高緯度域において大規模な自然放電現象であるオーロラが活発化、放射線帯(ヴァン・アレン帯)と呼ばれる 1,000,000eVを超えるエネルギーを持つ粒子が変動します.それらの変動は、プラズマの運動によって引き起こされます.

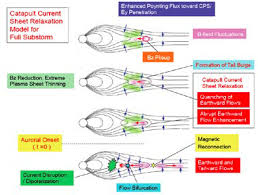

本研究グループが考案した新しいサブストーム発生モデル

私たちはそのような現象の性質と発生の原因を人工衛星で取得されたデータの情報学的な解析とスーパーコンピュータを用いた計算機シミュレーションによって研究しています.実際問題として,太陽の息づきによる太陽風とIMFの変動によって,地球磁気圏の応答も絶えず複雑に変化し,サブストームや放射線帯の変動等により,人工衛星の障害など,われわれの生活にも影響を与える可能性があります.国際協同で開始された「宇宙天気」研究の一環として上のような研究が行われるようになっています.

私たちのグループでは,地球の磁気圏を観測するために打上られた GEOTAIL 衛星や THEMIS 衛星で取得されたデータを解析することによって,サブストームがいかにして発生して駆動されるかという磁気圏物理学の最大の難問について解答を与えるべく研究を行っています.そして,その成果として,上図に示すような独自のサブストームのモデルにたどり着きました.

また、放射線帯の変動についても精力的に研究を進めています.磁気圏の変動に伴って、放射線帯の電子が、いつ・どのくらい増えるのかを予測することが可能になれば、人工衛星の被害の影響を低減できる可能性があります.私たちは、データ解析から得られた知見をもとに、放射線帯の変動を予測する宇宙天気予報の開発を進めています.また、カルマンフィルタなどの手法を用いた宇宙天気予報アルゴリズムの開発も行っています.

私たちの研究室ではジオスペース環境変動の主な原因である太陽大気の活動についても、ひので、SDO 衛星や地上望遠鏡で取得された画像を解析し研究しています.なかでも地球環境に最も影響を及ぼす爆発現象(フレア)やコロナ質量放出(CME)が、いつどこでどのようにして起こるかに着目し、将来的にフレアの予報を目指し研究をおこなっております。

ひので衛星による太陽フレア画像(JAXA、国立天文台)